予防歯科

予防歯科

歯科への受診は、歯が痛くなり、むし歯の治療をしたり歯ぐきの病気でクリーニングするときだけに行くもの、と思っている方が多いです。もちろん、お口のトラブルに気づいたらできるだけ早く歯科を受診することが大切です。しかし、生涯を通してお口の健康を守るためには、病気を未然に防ぐ「予防」と「メインテナンス※」が重要です。

歯を失う原因のほとんどはむし歯や歯周病などの病気です。つまり、これらを予防すれば歯を失うリスクを大幅に抑えることができます。予防歯科とは、むし歯や歯周病などの病気にならないようにしっかり対策を行うことで、当院では定期検診をおすすめしています。

全身の健康維持とともに、予防歯科を実践し生涯を通してご自分の歯でおいしく食事ができるようにしましょう。

※メインテナンス:むし歯や歯周病などを再発させず、お口の中の健康な状態を維持していくための定期的な検査や治療のことを言います。

予防歯科の中心となるのはセルフケアと定期的なメインテナンスです。

「予防」の基本は毎日の歯みがきですが、歯と歯のすき間や歯ぐきの溝、奥歯の噛み合わせ溝などの汚れは、セルフケアで完全に除去することはできません。そのため、毎日歯みがきをしていてもむし歯になってしまうことがあるのです。丁寧にお口の中の汚れを除去できるのが、歯科医師や歯科衛生士らによるプロフェッショナルケアです。

定期的に専門的な歯のクリーニングを受けて、お口の汚れを除去すれば、細菌の温床となるバイオフィルム(強力に付着した多種の細菌の膜)や歯石を取り除くことができます。

プロフェショナルケアでは歯垢や歯石、歯の表面にまとわりついた滑りや着色の取り除きをはじめ、口腔内診査、歯みがき指導などを行います。

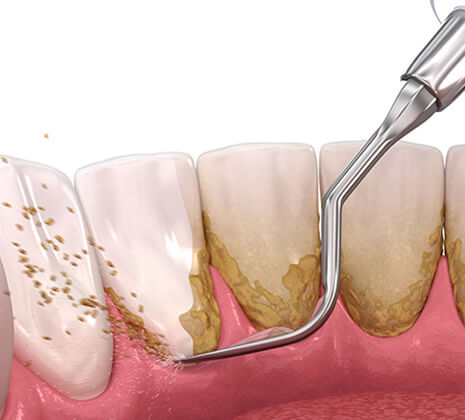

スケーリング(歯石取り)

| 保険診療の施術料 | 上顎の施術 | 440円/3割負担 |

|---|---|---|

| 下顎の施術 | 440円/3割負担 |

(当院では、2回に分けて丁寧にクリーニングしています。他院では、残っている歯の本数や、治療回数が異なることで、値段に差異があります。了承下さい。)

歯石は歯垢(細菌性プラーク)が石灰化してできた硬い塊で、歯みがきなどの通常のセルフケアでは除去できません。歯科医師や歯科衛生士がスケーラーという専用の器具を使用して、歯の表面や歯周ポケット(歯と歯ぐきの隙間)内にある歯垢や歯石を丁寧に除去します。このスケーリングというクリーニングは、初期の歯周病(歯肉炎)を改善する治療として行います。

機械的歯面清掃処置(専用の器具やペーストを使い歯の表面を磨き上げます。)

| 保険診療の施術料 | 220円/3割負担(2ヶ月に1度に限ります) |

|---|

歯科医師や指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具に着脱ブラシを付けて、研磨用ペースト(商品名:メルサージュ)を用いて行う歯垢除去です。2ヶ月に1度でお口全体に施すことが定められている保険診療となります。なお、当院では、清掃した後、全体的なフッ素塗布(商品名:ジェルコートF)により歯質強化のサービスを行っております。

PMTC(歯科医師や歯科衛生士による専門的なクリーニング。当院では自費診療です。)

| 自費診療の施術料 | 5,280円(税込)/令和7年1月現在 |

|---|

PMTCとは、Professional Mechanical Tooth Cleaning 歯科医師や歯科衛生士が専用の機器を使用して歯を磨き上げるという意味の略称です。毎日の歯磨きでは取り除けない歯の汚れやバイオフィルムなどを、歯科医師らが、専門の器具と専用のペーストを用いて、歯面やその周囲組織を丁寧に磨いてゆきます。天然の歯はもとより、詰めたり被せたりするプラスチック(レジン)や金属、セラミクスなど素材に合わせたクリーニングが可能です。このクリーニングにより、汚れの再付着の予防が期待できます。なお、この治療の間隔は、3〜4ヶ月目安が理想的です。

フッ素塗布

フッ素塗布は小児歯科で行われる処置と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、成人のむし歯予防にも効果的です。

当院での幼児から学童期のお子様に行うフッ素塗布は、定期検診の1クールで3回程行います。おおよそ、1クールを1ヶ月目安で完了するのが効果的です。また、お子様の好きなフレーバーを各種取り揃えております。味見も出来ますのでお申し付けください。

当院で購入できる小児用歯科フッ素剤について

フッ素(フッ化物)にはその科学的特性から、「初期のむし歯を治す」「歯のエナメル質を強くする」「むし歯菌の活動を抑える」という効果が期待できます。

定期的なフッ素塗布で歯をコーティングすることによって、むし歯を予防します。3~4ヶ月に1度行うことが理想です。

成人の方へのフッ素塗布の効果についてです。小児の方に比べ、歯の硬組織が成熟し、一見強固に見えますが、日々の生活の食事、噛み合わせ環境により様々な影響を受けています。歯の頭にひびが入ってきたり、歯ぐきが下がって根っこの表面が露出したりと弱い組織があらわになります。この弱い部分にむし歯菌の繁殖が考えられるので、フッ素を塗ることで弱った部分の再石灰化が促され、むし歯に強い硬さを取り戻すことが望めます。

当院で推奨しています成人用歯科フッ素剤についてです。お買い求めできます。

一人ひとり歯並びも違いますし、歯みがきの仕方にも癖があります。ホームケアの指導では、各個人に合わせた歯みがきの方法や、歯ブラシ、歯間ブラシ、糸ようじ(フロス)の選び方などをお伝えし、ご自宅での歯磨きをより効果的に行えるようにサポートいたします。

ブラッシング方法

むし歯や歯周病の原因は歯垢です。この歯垢は丁寧なブラッシングによって、大部分を取り除くことができます。ブラッシングは、みがき残しを防ぐため、1本1本の歯を優しく丁寧にみがくことが基本です。当院では、ローリング法を推奨しています。歯の表面をみがくときは、歯と歯茎の境目より歯茎よりから包み込むように歯先に向けて毛先を縦に回しながら払い落とします。歯茎を傷つけないように、毛先は柔らかいものを用いて、歯ブラシに力を入れ過ぎないように注意しましょう。また、初めに歯ブラシに歯磨き剤を付けないでブラッシングします。これは、泡が立ったり、爽快感が得られたりすると、舌の感覚がマヒして磨いた気になってしまうので効率的ではありません。歯磨き剤はその効能が、歯や歯茎に浸透することが目的です。素の歯ブラシで、歯や歯茎の汚れ、滑り(バイオフィルム)などを丁寧に取り除きます。この後に全体的に歯や歯茎に万遍なく塗ってあげるくらいのイメージでお使いいただくことが肝要です。1日の歯磨きの回数ですが、就寝前の1回で構いません。1日に着いた汚れは1日のうちに落とすイメージです。食べかすをお口の中に残したまま寝てしまうと、お口の中にいるむし歯菌や歯周病菌などの細菌がこれを食べて著しく増殖します。この後どうなるかは、ご存じの通りですね。寝る前だけでも、歯ブラシ、糸ようじ(フロス)、歯間ブラシの3点セットで歯磨きする習慣を身につけましょう。

歯ブラシ

歯ブラシは、各年齢に適した一人ひとりの歯や歯ぐきの状況に応じておすすめしています。基本は、毛先が柔らかく、毛束(けたば)の多いものが良いです。硬めやふつうの硬さは、ブラッシング圧(手指でつかんだ歯ブラシを当てる力)が強いと、歯や歯ぐきに傷をつけてしまうことがあります。毛先の柔らかいものでも、毛先の当て方や、払い方、払う回数を丁寧にすれば、食べかすや軟らかいプラーク(歯垢)を取り除くことが出来ます。

当院で推奨しています成人用の歯ブラシ・子供用の歯ブラシについてです。

糸ようじ(デンタルフロス)サイズ S・M

歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスを使用すると落ちやすくなります。糸状のデンタルフロスは、歯間や歯と歯ぐきのすき間に通して細かい汚れを落とします。当院ではホルダーがついたフロスを推奨し、使い方も説明いたします。購入できます。使いやすいものを選択してください。

歯間ブラシ サイズ 4S・3S・2S・S・M・L

歯間ブラシは歯と歯の間の汚れをしっかり落とします。加えて、優しく出し入れ(ストローク)を5~10回くらい行うことで、歯茎に対するマッサージ効果が得られます。様々な太さの歯間ブラシがありますので、ご自分の歯に見合ったサイズ感のものをこちらで確認し、使い方をお教えします。場合によって販売提供いたします。前歯と奥歯で歯と歯のすき間が異なる場合は、それぞれ太さに合わせて使い分けも提案します。

糸ようじ(フロス)と歯間ブラシの違いについて

「歯と歯の間をお掃除するのはどちらでも良いの?」と聞かれることが多いです。

実はどちらも歯間のお手入れをするのですが、用途が異なります。まず、糸ようじ(フロス)は、歯と歯の接触している所は狭いので、歯間ブラシは通りません。この様な所や、歯と歯茎の境目などの細かく、狭い所のお手入れに適しています。次に、歯間ブラシです。これは、歯間にしっかり挟まった食べかすを直接取り除きます。そして、ゆっくり5~10回位出し入れ(ストローク)して歯ぐきにマッサージの効果を与える役割があります。他に、糸ようじ(フロス)では通せない、くっついた被せ物の間や、ブリッジのすき間などは、歯間ブラシでないとお手入れできません。

ひとりひとりお口の状況に合わせて使い分けることで歯周病予防になります。

エンドタフト(毛先の頭が小さいコンパクトな歯ブラシ)

奥歯の毛先の届きにくい所のお手入れや、ヘッドの尖りが、歯並びの複雑な隙間に入り込み、汚れをかき出しやすい作りになっています。奥歯の親知らずまわりのお手入れや矯正治療中の歯並びの段差が気になる患者様へお勧めしています。

舌みがき(舌の上に汚れがたまりこれを舌苔と言います。これを取り除きます。)

舌の上の汚れがたまるのに合わせて、お口の中の細菌が増える傾向にあります。市販の舌ブラシは比較的硬いことが多いです。毛先が軟らかく、毛束(けたば)の多いものを選びましょう。舌は粘膜でデリケートです。嘔吐反射(オエッとなる)が出ないくらいの舌の根元寄りから、優しくなでるように10回くらい払うようなお手入れを行いましょう。3日に一度くらいのお手入れが目安です。最後にジェルコートFなどの歯磨き剤を塗布することで歯周病菌の静菌効果も期待できます。

キシリトール

キシリトールはむし歯予防効果が実証されている天然甘味料で、厚生労働省から食品添加物として認可されているほか、世界保健機関(WHO)や国連食糧農業機関(FAO)もその効果を認めています。キシリトールは、ミュータンス菌の増殖や歯垢の形成を部分的に抑える効果が期待でき、食後にキシリトール配合のガムなどを摂取することがむし歯予防に有効とされています。

むし歯菌は人から人に感染します。とくに問題となるのがミュータンス菌で、一旦口の中に大量に感染するとなかなか排除できないという大きな問題があります。実は、産まれたばかりの赤ちゃんにはむし歯菌(ミュータンス菌)がいません。赤ちゃんにむし歯菌がうつるのは、たいていご家族からです。密接に関わるお母様が一番手で、口移しで食べさせたり、親の箸やスプーンで食べさせたりということでうつってしまいます。

むし歯菌に感染しやすい時期は、生後10ヶ月くらいで乳歯列が完成して、硬いものが食べられるようになる約2歳半といわれています。この間は赤ちゃんに使う箸やスプーンは専用のものにしたり、離乳食の際に咬み与えをしたりしないようにしましょう。

日頃の歯ブラシ習慣も大切になってきます。小さいころはお母様が一緒に歯みがきを行うとともに、きちんと磨けているかの点検と仕上げをしてあげましょう。

小児歯科で定期検診やブラッシング指導を受けることもおすすめです。

フッ素塗布はむし歯菌から作られる酸の生成を抑制する効果が期待でき、とくに乳歯や、生えたての永久歯にはむし歯予防効果が大きいとされています。3~4か月に1回の歯面塗布をおすすめします。

幼児期のお子様は、知らないもの、初めてのことに、緊張したり怖がったりします。特に、顔や口をぶつけたり、痛みを伴ったりした時の、歯科受診は、歯科専門の臭いを含めて、恐怖の何物でもありません。こういった時のためというのも変ですが、普段から歯科に慣れ親しむ習慣も必要かと思います。歯科という場に慣れたり、検診や、クリーニング、フッ素塗布などだけでも良いのです。キッズコーナーでDr.やスタッフと仲良く顔なじみになるだけでも、遊び感覚でいらしてみてください。

この時期は乳歯の噛み合わせから、乳歯と永久歯が混在した噛み合わせ経て、永久歯の噛み合わせになるまで、生え変わりなどを繰り返し、顎の骨の成長も含めて劇的にお口の変化が起こる時期です。保育園、幼稚園、学校などの検診で歯並びの項目で連絡をいただくこともあるかと思います。親御様、保護者様の遺伝的な要素も関係があることがあります。今後のお子様の成長に伴う「噛める」「しゃべれる」「食べれる」を左右することと思います。相談を承りますのでお声掛けください。

また、相談内容の状況に応じて矯正治療の診察もご提案いたします。

問診票の記入

来院後、まず問診票の記入をしていただきます。

カウンセリング

医師がご記入いただいた問診票を確認しながら、お口に関するお悩みや気になっていることについて伺います。

診察、歯周基本検査

むし歯や歯周病の状態、また、将来むし歯や歯周病になりやすそうな部分をチェックして、ご説明します(必要に応じて、口腔内写真、デジタルレントゲン検査を行います)。また、すぐに治療が必要な歯があった場合には応急処置を行います。

他、指しゃぶり、爪の嚙み癖、舌習癖、歯ぎしり、くいしばりなどや歯並び、顎関節症に対する診察や予防処置なども行っています。当院では、顎関節症の診察を聴診器で雑音を捉え、専用の顎関節症状を撮影するレントゲン機器を備えて診療に努めています。

お口のお手入れに対するアドバイスや、必要な処置の提供

お口の状態と生活環境に合わせて、食事の取り方や正しい歯磨き方法についてお話します。また、歯垢や歯石の除去、コーヒーやお茶、タバコなどによる歯表面の着色除去、フッ素塗布などを行います。

また、顎関節症の方には、症状に合わせて生活状況を確認し諸注意をお話します。加えて、予防的な両顎関節周囲の筋肉に対するマッサージの仕方や、無理のない程度の開口訓練などお話しています。そして、症状の悪化を防ぐため、状況に応じて

関節の負担を考慮してスプリント(マウスピース)の装着治療も提案いたします。

TOP