ブリッジ治療

ブリッジ治療

歯を失ったままにしておくと、咬み合わせが乱れたり、顎の関節へ負担がかかってしまう恐れがあります。また、となりの歯が失った部分に移動して傾斜したり、抜けた部分の歯ぐきがやせてしまうことで、見た目だけでなく発音や食事のしやすさにも影響を及ぼします。

ですから、この失ってしまった部分を補って、もとに近い形へ回復する必要があります。

歯を補う方法としては、取り外し式の「入れ歯(義歯)」、両隣(りょうどなり)の歯を利用して人工歯を固定する「ブリッジ」、あごの骨に人工歯根を埋入する「インプラント」などが挙げられます。それぞれに良いところや不都合なところがあり、費用、治療期間なども異なります。患者様のお口の中の状況やご希望に合わせて適切な方法を考えて提案いたします。

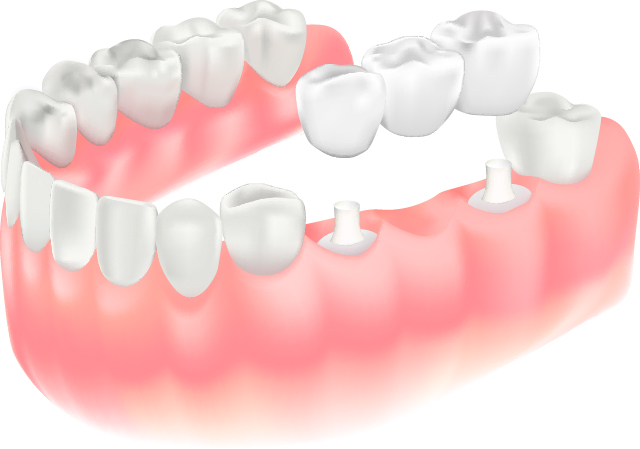

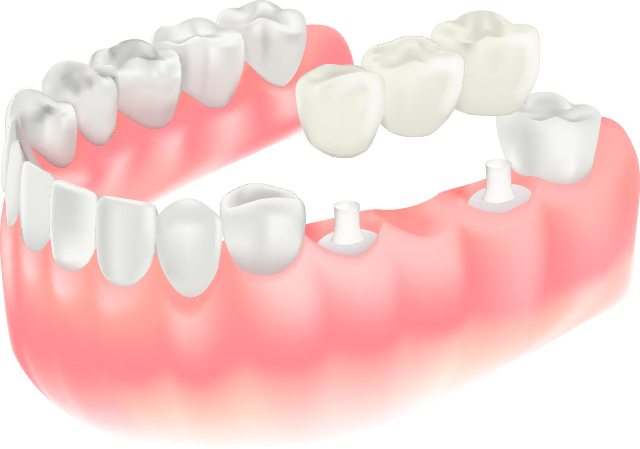

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を支台(支え)として削り、そこに連結した人工歯を固定することで欠損部分を補う治療法です。保険診療で使用される材料は主にパラジウムという銀色の金属や歯の色に似たレジン(歯科用プラスチック)が使われます。前歯などの目立つ部分は、失った本数や条件によって、保険の範囲内で白くすることが可能です(ただし、保険適用範囲は、もともと定められています)。

当院での保険診療によるブリッジは、実直で丁寧な腕を持つ技工士との連携技術により、お口元の見た目に納得いただける施術を提供させていただいています。ぜひ、ご相談ください。

自費診療で行う際には、セラミクスなどのきれいで、見た目も良く、耐久性に優れた素材をお選びいただけます。より自然で透明感のある、艶やかな見た目を回復することが可能です。ただし、材料費や技工および、治療技術費が実費のため高額医療となります。

両隣の歯を土台(支台歯)にして、つなげた被せ物を作ります。基本はパラジウムという銀合金で作られます。前歯は裏打ちの支えるフレームにパラジウム銀合金を使用し、外側の見える部分を自身の歯の色に似せた白いレジン(歯科用プラスチック)が張り付けてあります。ここで、歯科用の白いプラスチックですが、経年的な劣化による変色や着色による黄ばみが数年経つと起こってきます。喫煙や、コーヒー、お茶など嗜好物や飲食による影響が見られます。これに対し、3~4か月程の定期健診でのクリーニングを含めたメインテナンスで変色や黄ばみなどの進行を抑えたり、予防したりすることができます。

当院、医師及びスタッフは、保険診療のブリッジが、安価であると思っておりませんし、素材的にも、自費修復物の物に劣っていたり、悪いものであると、皆様に思っていただきたくありません。

皆様、お一人おひとりの天然の歯は、持って生まれた強さや弱さがあって当然です。この歯の弱さを補う素材の見立てや技術による製作が、医師や技工士が患者様の症状や、意思を丁寧に汲み取ることから得られるものと考えます。これにより、作製したブリッジの耐久性が保たれ、自然なお口元の再現や回復が望めるのです。加えて、昨今の世界情勢の影響による材料の高騰から、必然的に保険診療費も値上がりを余儀なくされています。ですからこそ、当院は、品質の良い医療を提供することに丁寧に努めてまいります。

構造上の考え方や、治療手段、その順序は保険診療のブリッジと基本は変わりません。使用される材質や、技工所での作製工程技術や、診療室での治療技術に違いがあります。

素材の特性として、天然歯のような透明感があります。くわえて、自然な白さがあり、変色しにくいです。長い目でみて耐久性のある材質です。ただし、先にも述べましたが、下記のジルコニアブリッジやメタルボンドセラミクスブリッジなどは、材料費や、技工及び治療技術費が実費のため高額医療となります。

※また、以前までは18Kと呼ばれるゴールドを素材としてブリッジの提供をさせていただいておりました。令和4年のころ、時価約6,000円/g程であったゴールドが世界情勢の変動に伴い、令和7年には時価11,500円/gと約2倍近くに高騰しています。当院では、高すぎるゆえに患者様の需要もなく、治療としての本質を逸脱しているので、ゴールドブリッジの治療は現在休止しています。

ジルコニアブリッジ

内側をジルコニア(セラミクス素材の一種)で作り、外側にセラミクス(陶材)を張り付け、全てがセラミクス素材のブリッジです。歯の透き通るような透明感や表面の自然な艶がきれいで魅力的です。裏打ちの金属を使用しないので、金属の溶け出しによる歯肉の変色や、金属アレルギーなどの心配がありません。強度も高く、奥歯に使用することも可能です。

メタルボンドセラミクスブリッジ・略称MBBr

こ陶材焼付鋳造ブリッジとも言います。内側を金属(パラジウムという銀合金)で裏打ちし、外側にセラミクス(白い陶材)を焼き付け、張り付けたブリッジです。見た目がきれいで、強度に優れ割れにくい特徴があります。金属を用いるため熱伝導性が良く、冷たいものや温かいものにしみやすい場合があります。まれに、金属の溶け出しによる歯肉の変色や、アレルギー症状を認めることがあります。

検査および、治療説明

お口の中の診察をもとに、レントゲン撮影や歯周基本検査を行い、欠損部位、隣接歯の健康状態、歯ぐきや顎の骨の状態を確認します。具体的にどういったブリッジになるのか、どの歯を切削するのか、詳しい治療内容をお話しします。

支台歯の形成(むし歯の取り除きと形を整える施術を行います。)

ブリッジを支える両隣の歯(支台歯)の、部分的なむし歯や古い修復物を丁寧に取り除いた上で、被せ物がフィットするように削ります。削る量や範囲は、歯の状態や選択する素材によって異なります。できるだけ歯に負担が少ない形に調整します。

型取り(上顎や下顎の歯の並びを含めて、支台歯の精密な型取りをします。)

専用の材料を使って、支台歯や周囲の歯ぐきの形を精密に型取りします。咬み合わせを確認し、ブリッジ装着後に違和感や不具合がないように調整します。

仮歯の装着

最終的なブリッジが完成するまでの間、削った支台歯を保護し、見た目や咬み合わせを維持するために仮歯(かりば)を装着します。仮歯の期間中も日常生活を支障なく送れるよう配慮しますが、硬いものや粘着性のあるものは避けるなど注意をお願いいたします。

ブリッジの製作(技工所で専門の担当技工士がお作りします。)

型取りしたデータをもとに、歯科技工所でブリッジ(連結した人工歯)を製作します。なお、ブリッジの材質、大きさや範囲により完成までの期間や仕上がりが異なります。

調整および装着

完成したブリッジをお口に合わせ、噛み合わせや歯ぐきとのフィット感を確認しながら微調整を行います。問題がなければ専用のセメント(接着剤)でブリッジを支台歯にお付けします。

定期健診およびメンテナンス

ブリッジを長持ちさせるためには、定期的な歯科検診と専門的クリーニングが欠かせません。ブリッジの構造上、歯ブラシだけでは清掃しにくい部分があるので、歯間ブラシやフロスを使った丁寧なお手入れを心がけます。また、ご本人様によるホームケアが行えるよう、お一人おひとりに適した歯間ブラシのサイズ感などをご提示し、ブラッシング方法などもお教えしています。

ブリッジ治療の費用は、「保険診療」か「自費診療」かで大きく異なります。

保険診療の場合、金属や一部プラスチックを使用し、以前は比較的安価に思われました。現在は、昨今の世界情勢の中、国内での物価高騰のあおりを受け、材料費も高く、保険診療費も軒並み高くなっているのが現状です。当院はそのような中でも、保険診療でいかに納得いただける見た目や被せ物の機能の回復に寄り添えるのか考えて治療を提供させていただいております。

一方、自費診療の場合は、セラミクスや貴金属などによりきれいな見た目や耐久性に優れた素材を用いるため、1本あたり数万円~十数万円程度と高額になります。先にも述べましたが、ゴールドを含めました貴金属のの高騰に歯止めが利かない状況が続いています。裏腹に、自然な美しさや汚れのつきにくさ、耐久性の継続などの良い点が挙げられます。

ここで、皆様に考えていただきたいのは、適材適所と優先順位です。ご自身様の置かれた環境、生活を考えて、治療を選択していただきたいです。例えば、見た目の気になるところは、部分的に自費診療できれいな自然な感じに、奥歯の見えないところは、耐久性のある保険の金属でお直しするといった感じです。それこそ、歳を重ねて、噛む力に不安を感じる年配の皆様には、自費診療で耐久性のある噛み応えを回復する治療などにシフトを移すような提案をさせていただいています。

なお、具体的な診療費用は、歯を失った患者様お一人おひとりによって全く異なります。

保険診療であっても、自費診療にしてもしっかり診察したうえで、かかる費用について丁寧にご説明させていただいております。お気軽にご相談ください。

ブリッジ治療後は、欠損部が補われることで見た目や咀嚼機能が回復しますが、その分、支台となる両隣の歯に負担がかかるようになります。治療後の痛みや違和感が続く場合は、早めに当院へご連絡いただき、受診をお願いします。速やかに、噛み合わせに負担のない状況へ調整に努めます。

また、通常の詰め物や、被せ物とは異なりブリッジは取り外しができない分、金属のつながった部分や、人工歯と歯茎の隙間に磨き残しが挟まったままになりやすいです。当院で普段よりお話しする歯磨きの3点セット歯ブラシや歯間ブラシ、糸ようじ(フロス)を使った日々のお手入れが重要となります。

最後に、定期的に歯科検診を受けることで、万が一のトラブル、ぐらつき(歯周病の悪化による歯の動揺)や、二次う蝕(むし歯の再発)などを早期に発見し対処できます。治療後もお口の中の健康を保ち、ブリッジを出来る限り長くお使いいただけるために、3~4か月に一度の定期的な健診やメンテナンスをおすすめしています。特に、自費診療をお受けいただいた患者様には、5年間保証のお約束として必須とさせていただいています。

TOP