小児歯科

小児歯科

小児歯科は成長発育期にあるお子さんのむし歯の予防や治療を専門に行う診療科です。歯は生後約6カ月頃に乳歯が生えはじめ、2歳半頃までには約20本の乳歯が並ぶといわれています。そして6歳頃から永久歯への生え変わりが始まり、13~15歳頃には、ほとんどの永久歯が生え揃います。そして、歯と歯の噛み合わせがしっかりして、上下の顎の骨の成長が落ち着くのが20歳前後です。そうしたお子さんの歯やそれを支える顎の骨の成長を視野に入れ、永久歯に悪い影響を与えないよう治療計画を立てながら診療を進めるのが小児歯科の大きな特徴です。むし歯・歯周病(歯ぐきの炎症)の予防と治療、歯並びやかみ合わせの矯正などを、成長に合わせて継続的に行うとともに、生活習慣や食生活の改善指導も一環としています。

成長過程にあるお子さんの口の中に関して、不安やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

お子様の歯の健康は長い目で見ていくことが大切です。ぜひ私たちと一緒にお子さんの歯を守っていきましょう。

乳歯は永久歯よりも柔らかいため、むし歯になりやすく、痛みなどの自覚症状もほとんどない状態で急速に進行します。歯の溝の深い所や歯と歯の間から無症状で進行することもあります。保護者様がお口の中を見ただけではほとんど気づかないこともあります。また、乳歯がむし歯になると、口の中でむし歯菌が増え、生え変わりの永久歯もむし歯菌の影響を受けやすくなります。

子どものむし歯の原因にはいくつかの特徴があります。まず、「歯みがきが上手くできない」ということです。歯の汚れ(歯垢)を落とすには、正しい歯のみがき方を覚える必要がありますが、その技術が未熟なため磨き残しなどが生じ、それがむし歯の原因となります。また、乳歯は永久歯に比べてエナメル質や象牙質などの硬組織が薄いことも挙げられます。そのため、むし歯菌による浸食が早く、進行しやすくなります。乳歯が永久歯と比べて溝が多く深いことも原因の一つで、食べかすがたまりやすく、磨き残しも多くなりがちです。

むし歯には必ず原因があります。丁寧にお治した歯や新しい歯がむし歯にならないようにしっかり予防していきましょう。

・歯みがき指導

幼少期の頃から歯みがきの習慣をつけることはとても大切です。お子さんが痛い思いをして歯みがきを嫌わないように、歯ブラシを少しずつ口に入れて、口の中を触れる感覚に慣れさせていきましょう。むし歯になりやすい、汚れが残りやすいという部分がありますので、そのようなところを重点的にみがきましょう。正しい歯みがきの仕方を歯ブラシの持ち方からアドバイスいたします。お母さん(親御さん・保護者様)向けに、仕上げ磨きの仕方などもお伝えします。また、歯と歯の間を磨く習慣のないお子さんも多く見られます。歯と歯の間は糸ようじ(デンタルフロス)を使って5~10回程度歯と歯の間の接触面や歯と歯肉の間の深い所まで沿わせ届かせながら丁寧にお手入れすることが大切です。このやり方についても、スタッフ共々、お教えしています。遠慮なくお申し付けください。

当院で推奨しています子供用の歯ブラシです。

フッ素塗布(フッ素化物)

フッ素はむし歯菌から作られる酸の生成を抑制する働きが期待できます。とくに乳歯や生えたての永久歯にむし歯の予防効果が大きいとされています。フッ素塗布によるむし歯予防は、乳歯が生え始める1歳前後から始め、3~4カ月に1回程度、定期的に継続するのが良いでしょう。そして、定期の1クールで、1か月のうちに3回ほどフッ素塗布を目安で行うのが効果的です。ただし、フッ素を塗ったからむし歯ができないというわけではありませんので、お子さんのご自身の歯みがきやお母さんの点検みがき(仕上げ磨き)は忘れずに行うようにしましょう。

ご自宅にて歯磨き後にお塗りする小児用のフッ素剤です。

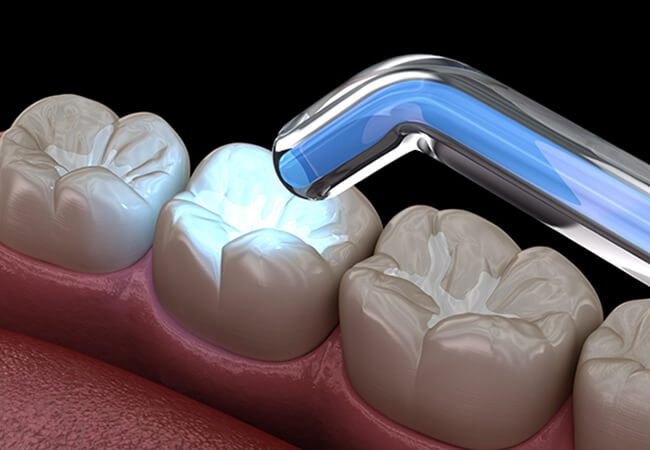

シーラント予防填塞

シーラントはむし歯になるリスクが高い歯の溝を、歯科用プラスチックで塞ぎ、汚れがたまらないように処置する治療です。プラスチックは時間の経過で溶けていき、体内に入っても害はありません。ただし、当院ではお子さん自身の歯みがき能力や、親御さんの仕上げ磨き状況により、むし歯リスクなることも考えお勧めしない場合もあります。ご了承下さい。

定期検診

当院では、お子さんが自分から行きたくなるような歯科医院をめざしています。スタッフ一同で、お子さんが楽しみながら定期的に治療を受けてもらえるような工夫をしています。

一般的な歯医者さんで治療がうまくいかなかったというお子さんや、小さなお子さんでもお気軽にいらっしゃってください。

厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によると、小・中学生の4割が歯肉炎というデータがあります。学校の歯科検診などで歯肉炎を指摘される子どもは多く、年々増加傾向にあるといわれています。

歯肉炎とは、細菌のかたまりである歯垢が引き起こす歯肉の炎症で、腫れたり、出血しやすくなったりする状態をいいます。子どもの歯周炎は、歯を支えている歯槽骨の歯周組織には大きな変化はみられません。しかし、放置してしまうと、大人になって歯周病に移行しやすく、重症化することもあります。きちんと治療や予防をしておくことが大切です。一般的な歯肉炎は痛みを伴いません。そのため自分では気づきにくく、放置してしまうことも多い疾患です。時々お口の様子を見て、「歯間部分の歯肉が赤く丸みをおび、ブヨブヨした感じがないか」「歯みがきや食事などの軽い刺激で、歯肉から出血していないか」などをチェックしてください。健康な歯肉はピンク色で引き締まっています。子どもの歯肉炎には、最も多くみられる不潔性歯肉炎(歯垢がたまることで、歯茎の発赤、腫脹、出血症状などが起こります)、萌出性歯肉炎(永久歯が生える時に起こります)、思春期性歯肉炎(10〜15歳に思春期のホルモン変化により、起こりやすくなります)などがあります。

歯肉炎と診断されたとしても、正しく歯みがきをして、定期的な歯科でのクリーニングなどを受け、ケアをすることで多くの場合改善します。ご家庭で有効なのが歯ブラシによるブラッシングです。歯と歯肉の境目より歯肉側に歯ブラシの毛先をあてて、歯先に向けて縦に優しく払うように同じ所で5~10回繰り返し磨いてみて下さい。当院ではこれをローリング法として推奨しています。また、歯と歯の間の糸ようじ(フロス)を通す習慣をご家庭で行っていただきますよう保護者様はもちろん、お子さんにお伝えし、練習して頂いています。こうして、磨き残しがないように数週間程度続けると、出血も少なくなり健康な歯肉に戻ります。歯ブラシの仕方に不安のある方はご相談ください。

歯肉炎は歯周病へ移行させないことが大切です。たかが歯肉炎と放置せず、ご家庭での正しい歯みがき(ブラッシング)と、歯科でのクリーニングなどを利用して、しっかり治療しましょう。

なお、むし歯予防同様に歯ブラシや糸ようじ(デンタルフロス)は上記商品を推奨しております。もしよろしければ、お買い求めください。

幼児期から学童期にわたるお子さんは、子ども同士の衝突、または転倒などを起こしやすい時期です。顔をぶつけた際に、唇やお口の中を切ったり、前歯が脱臼して抜け落ちたり、前歯の位置が傾いたり、ずれたりするものです。抜け落ちた歯については、汚れを水道水で洗い流してきれいな水の中に入れてお持ちください。決して、消毒薬につけたり、歯の根っこの部分をがりがり取り除いたりせずに自然の状態で、時間がかからぬようにお持ちください。根っこの周りには、歯根膜というその人特有の自分を認識する組織があります。ですから、根っこの部分は、洗い流す程度に、積極的に触れずにお持ちいただくことが大切です。また、ぶつけた歯の神経が死んでしまうことがあります。歯髄電気診という微量な電気を流して神経の生死を確認する検査が当院ではできます。神経が死んでしまった状態で放置すると、神経の中の血液が紫色に変色し、隣の歯の色と明らかに違って見えます。これらの検査を定期的に行い、対処の仕方を親御様、保護者の方へ普段よりお伝えしています。

基本的に歯磨き方法は大人も子供も同じです。当院ではローリング法というブラッシング法を推奨しています。一つ他院と違う点は、1日3回食後に必ずという形式にこだわりません。その代わり、1日1回でも、夜就寝前に、この後飲食をしない状況で、必ず歯磨きすることです。1日のお口の汚れは、1日のうちに取り除くという考え方です。お口の中の細菌(むし歯菌や歯周病菌)は、就寝中に磨き残しの食べかすを餌に数億個と増殖しています。ですから、就寝前の歯磨きに敵う最適な時間はありません。なので、就寝前に丁寧なお手入れをお願いします。

また、歯磨き剤を使うタイミングです。ほとんどの方が、歯磨きする際にそのまま歯磨き剤を塗って泡をたたせて磨きます。この歯磨きは推奨していません。本来歯磨き剤は、その薬効成分を歯や歯ぐきに浸透させて効果を発揮します。ところが、歯や歯ぐきの汚れ(食べかす、歯垢)や、バイオフィルム(強力に付着した多種細菌の膜)がついたままでは、直にお薬の成分が浸透することはありません。ですから、歯磨き剤をつけて磨く前に、何もつけない素の歯ブラシで歯の表面を、そして、歯と歯の間や細かい隙間を、歯間ブラシや糸ようじ(デンタルフロス)で丁寧に汚れを取り除く必要があります。みなさんが普段行っている歯磨きは泡を立たせて、フレーバー味の爽快感が得られることで磨いた気になっていることが多いです。お薬を付ける前の丁寧な素磨きがとても大切なのです。練習して行ってみてください。うまくできないようでしたら、スタッフ一同丁寧にお教えします。なお、歯磨き剤の塗る量は、米粒から小指先の大きさ程度で、お口の歯や歯ぐきに万遍なく塗ってあげられる感じでお付けください。

TOP